●運動会は自閉症の人にとってハードルが高い行事

5月に運動会を実施している学校・幼稚園・保育所も増えてますね。その運動会ですが、自閉症の児童・生徒にとって他の行事と同じくらい、またそれ以上にハードルの高い行事になります。

今回は、書籍『フレームワークを活用した自閉症支援』・『生活デザインとしての個別支援計画ガイドブック』を参考にして、自閉症の特性を念頭においた運動会での個別支援計画を考えてみたいと思います。

●見通しと、変化への対応の困難さ(時間の整理統合の困難さ)

運動会では、練習も本番も見通しが持ち難いものです。練習は、何回も同じ内容の繰り返しになり、本番は長い、いつ終わるのかがわかり難くい状況です。さらに練習も本番も、常に活動があるわけではなく、待つことや見学することも多く設定されています。

多くの自閉症児が見通しを持つことが得意ではありません。運動会でも、いつ何があるのか?いつ終わるのか?などの情報が無いと混乱しすることもあります。

【運動会の支援計画】

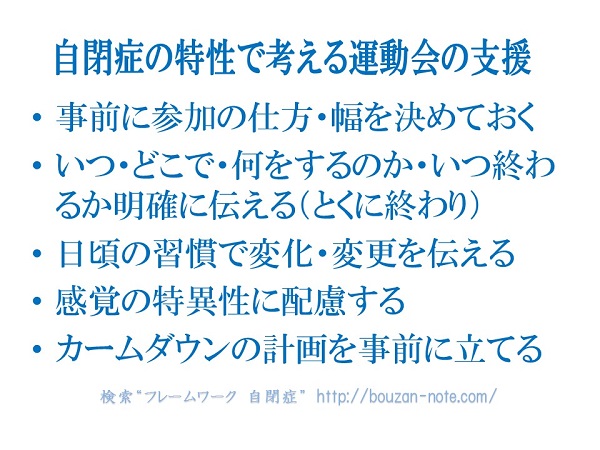

そこで、運動会では、見える形で見通しや終わりなどを伝える支援が必要になります。

見通しを持たせるだけではなく、その場で練習のやり方を考えるのではなく、想定した計画を事前に立て、先生の「でたとこ勝負支援」を少なくする必要もあります。本人の参加の仕方や幅については、練習をやりながらではなく、事前に決めておくことが大切です。

自閉症の児童・生徒によっては、部分練習の繰りかえしではなく、毎回、本番に近い設定で行い終わるのがいい人もいます。

変化への対応に関しては、運動会以前から変更を伝える習慣を持つことも必要です。一日の見通しも変更も、運動会の練習・本番で急に伝えてもうまくいきません。日頃からの習慣が必要です。

<余談ですが・・・>

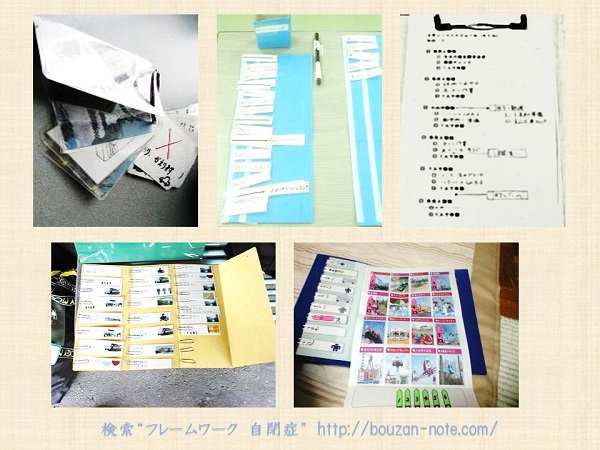

運動会などの行事では、プログラムの中に本人には伝えるのが難しい内容もあると思います。しかし、筆者は、運動会や入学式などの行事では、本人には伝わらないであろう内容もあえて全部を何かの絵・又は単語・文章をつけてスケジュールで提示します。自閉症児・者によっては配られるプログラムをそのまま使って終わったら線で消すという形をとります。それは少なくとも量と終わりを伝えることができるからです。本人がわからないから何も提示しないではなく、「何かわからないけど1つ終わり」「全体の終わりに近づいている」を伝えらるからです。

●空間の整理統合の困難さ

運動会のおもなプロセス流れは、自分の居るべき場所に移動して活動し、次の場所に移動して活動することです。プログラムや先生の指示、状況にあわせて自分の活動の場所を把握することが大切です。

しかし、自閉症の児童・生徒の中には、これが難しい場合があります。どの場所に移動していいかわからなかったり、一人違った場所に集合したりということが起こります。

【運動会の支援計画】

活動・場面ごとの場所を明確に伝える必要があります。変わらない基準(例えばポールやライン)を教えたり、必要によっては個別の指示も必要になると思います。

●複雑な環境の中では混乱する

運動会は、練習も本番も複雑な環境になります。自閉症児の中には複雑な環境の中で混乱したり、部分しか把握できなかったりすることもあります。

そんな中で、他の児童・生徒がまだ練習不足で自立度が上がってない状態は、自閉症の児童・生徒にとって何が正解で何が間違いなのかがわかり難くく、さらに複雑でわかり難い状況になります。

【運動会の支援計画】

できればまず個別又は小グループの抽出的な練習で、シンプルな時間帯で練習をすることをおすすめします。個別又は小グループで練習して、本人も自立し周囲の児童・生徒も自立度があがった状態で、本番に近い社会的な設定で練習に入るといいと思います。

混乱した時に自分をコントロールする場所(カームダウンエリア)・方法(コーピンググッツ)の設定が必要になります。またその場所に行きたいことや、方法をやりたい要求を先生に伝える表出コミュニケーションの手段も必要になります。

●社会性・対人関係の困難さ

運動会は、練習も本番も社会的な場面でもあります。運動会を想像すると、勝ち負けであり、活動を並行で行う場面であり、物や場所を共有で使う場面でもあります。その他、順番交代や協力などを期待される場面でもあります。しかし、多くの自閉症児はそれが気づけなかったり、混乱したりします。

【運動会の支援計画】

本人の社会性にあわせた活動や手だての設定も必要になります。例えば、順番交代をバトンのような具体的なものでしたり、視覚的な手立てを使ったりします。

想定される社会的な状況・場面を解説して、その時の対応方法を決めておくなどの、事前の予告も必要になります。

●感覚の特異性の特性

運動会は、とくに音・光の揺らめき等の刺激の多い行事です。たくさんの人の声の重なり、マイクの音、音楽、ピストルの音などの聴覚の刺激。旗の揺らめき、太陽の光と影の揺らめき、急な光の反射などが多く見られます。

自閉症の児童・生徒の中には様々な感覚に過敏さ(・鈍感さ)を持つ人もいます。無視が難しく、運動会の活動に参加することが困難になる場合もあります。、

【運動会の支援計画】

運動会全体で、感覚過敏の自閉症・発達障害児にあわせた対応をとることは大切な合理的配慮になります。

・ピストではない合図にする

・本人の座る位置を音の影響が少ない場所にする

・マイクの音の不備を調整する などが必要になります。

感覚過敏に関しては配慮も大切ですが、日頃から習慣にすることや、自分でイヤマフを自分でつけるなどの自己調整・防衛の設定も必要になります。

それでも、運動会そのものの刺激の統制は限界があります。そこで、ある程度フラストレーションが高まる前にカームダウンする場所・時間の計画も入れる必要があります。

●まとめ

運動会も、他の行事と同じように(またそれ以上に)、自閉症の児童・生徒にとって複雑で混乱がおこる行事です。本番だけではなく、練習、また日頃からの支援も含めて支援の工夫が必要になります。

運動会では、想定外のことが起こります。だからこそ、とりあえずやりながらの計画ではなく、想定内の計画を事前にやっておくことが大切です。

【関連ワークシート】※書籍『フレームワークを活用した自閉症支援』を参考に活用ください

● 生活支援シート又は行動支援計画シートに時系列で全体・本人の活動を入れ支援計画を書いてみましょう!

● 運動会全体の本人の目標を自立課題シート、自立課題アセスメントシートに書いて指導・支援計画を立てよう!

●以前おこった運動会の時の気になる行動、課題になった行動を氷山モデルシートに書いてみよう!

書籍『生活デザインとしての個別支援計画ガイドブック』97ページでは行事について工夫について紹介しています。

★セット特価★ 「フレームワークを活用した自閉症支援」シリーズ2冊セット定価 3,740円 → セット価格 2,992円

Amazonでの購入ご希望の方は下のリンクからお願いします。

Facebookページはこちら

facebookページ ※facebookページのIDがない場合も観覧はできます。ご覧ください。