【基本情報】情報理解のアセスメント/本人を理解するためのアセスメント/全年代で実施可能

●『何を理解しているかのアセスメント』をどんな地域でも!

自閉症や発達障害者の教育や支援の中で、「本人が理解できている情報は何か?」は重要なアセスメントの1つです。

しかし、実際の教育や支援の現場では、アセスメントをしないで、本人が理解するのが難しい言語指示や文字などで伝えていることが観察されます。

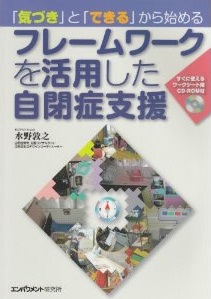

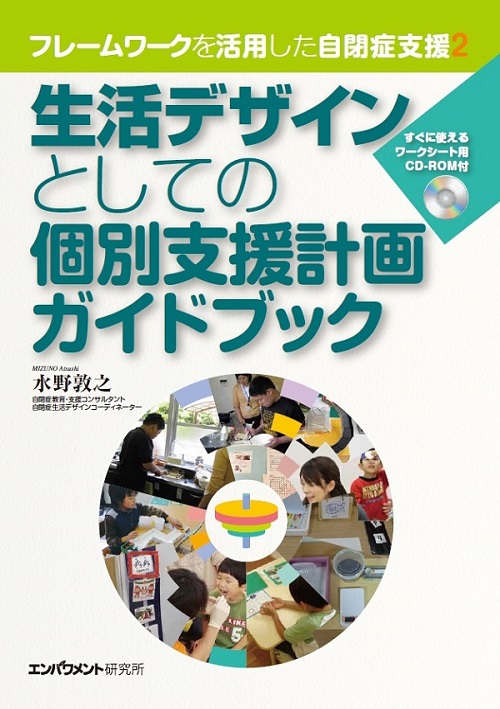

書籍『フレームワークを活用した自閉症支援』『生活デザインとしての個別支援計画ガイドブック』では、最初のアセスメントで【何を理解しいるのかのアセスメント(以下:理解のアセスメント)】をおすすめしています。

特別なツールを購入しなくとも、各事業所で100円ショップなどで購入し安価で簡単に作成し、どんな事業所、教室でも実施でき、それを活かした実践ができます。

作成、進め方は以下の記事を参考にしてください。

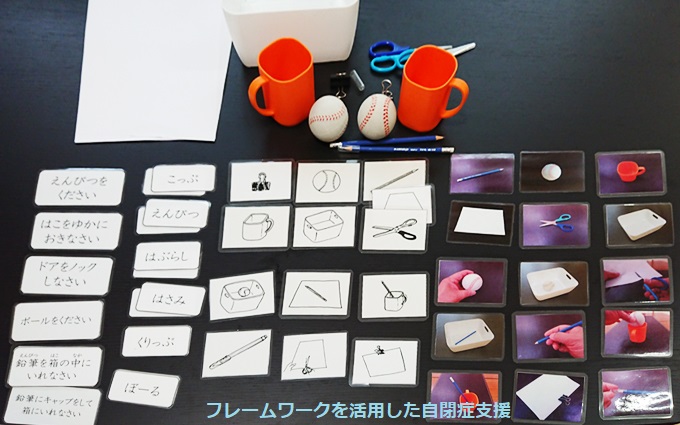

-アセスメントツールの見本(全体)-

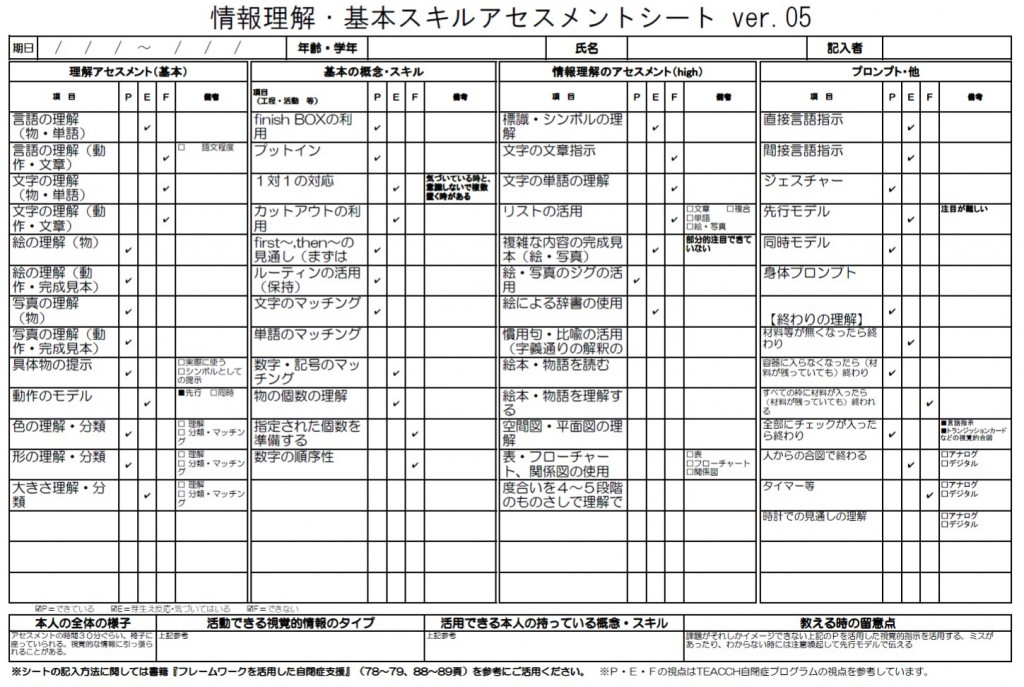

―活用するシート『情報理解・基本スキルアセスメントシート(現在Ver.5)―

>PDFデータはこちら

>エクセルデータはこちら

※クリックしてダウンロードしてください。

※書籍『フレームワークを活用した自閉症支援』または『生活デザインとしての個別支援計画ガイドブック』とあわせてご活用ください。

●理解のアセスメントツールの作成の手順

1.6~7個の物(道具・材料)を2セット準備します

理解のアセスメントの準備の最初は物(道具・材料)を準備することです。だいたい6~7個準備します。

それぞれ2個ずつ準備するのは、1つを並べる物にして、片方を検査者が持って「これと同じ物をください」としてアセスメントしたり、同じ物の場所に置いてもらってアセスメントするからです。

※一貫性がない物を選ぶ(例えば、全部文具とか、全部くだもののおもちゃとかは不向き)

※普段使ってない物を選ぶ

※動作や組み合わせができる物を選ぶ

※同じ物を2個準備する(具体物の指示とする「これと同じ物をください」)

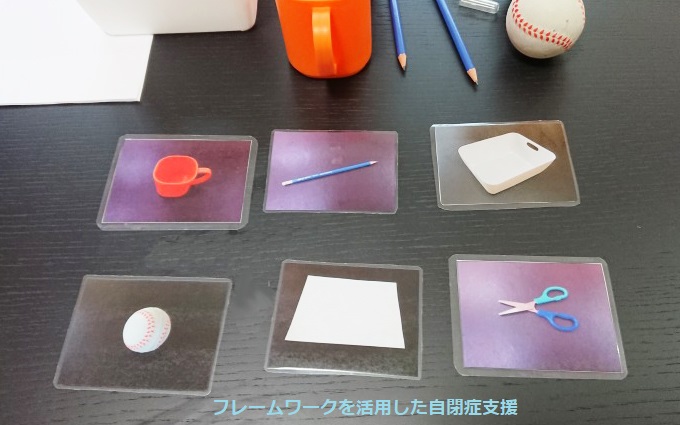

2.準備した物を写真に撮りカードにする

※写真の背景がシンプルに撮影する

3.準備した物で動作、組み合わせ(完成見本)をつくり写真に撮りカードにする

※写真の背景がシンプルに撮影する

※動作と完成見本の両方を入れる

4.物の写真を絵を描きカードにする

・準備した物又は”2.”で作成した物の写真を絵にする

・カードにする

・ラミネートする

※写実的すぎず、抽象的すぎず

5.準備した物で動作、組み合わせ(完成見本)の絵を描きカードにする

・準備した物で動作、組み合わせ(完成見本)の絵を描く

・又は3.で作成した動作・完成見本の写真を絵にする

・カードにする

・ラミネートする

※写実的すぎず、抽象的すぎず

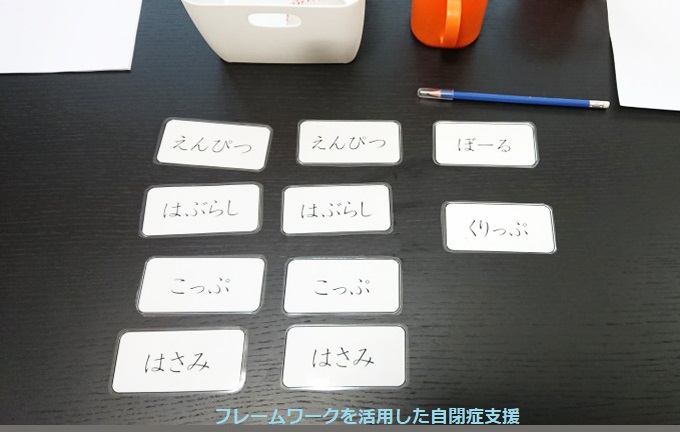

6.準備した物を単語カードにする

・準備した物の名前を決める

・単語カードにする

・ラミネートする

※基本はひらがな

※何枚かは裏にカタカナのあるものも用意する

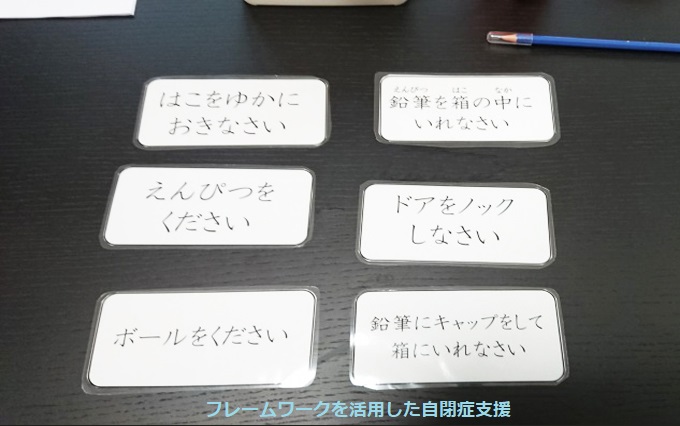

7.準備した物を使った動作の文章をカードにする

・準備した物を使って動作の文章を書き出しカードにする

・又は”3.”で作成した写真カードを文章で書き出しカードにする

・そのほかの動作の文章カードを作る(例:立ちます、座ります など)

・ラミネートする

※ひらがないと漢字、ふりがなつきのいくつかを準備する

8.短い工程のある活動の絵カード、写真カード、手順書を準備する

1つの動作ではなく、2つの動作の指示に対しての理解を確認するために約2工程の活動を写真と絵で準備します。

順序性が理解できない時は、「まずこっちら」「次にこちら」とサポートを入れます。

-絵の工程のある活動の指示-

これで準備完了です。下の進め方を参考にやってみましょう!

ツールの作成の解説動画です。

※よろしければチャンネル登録お願いします。

●理解のアセスメントの進め方

フォーマルなアセスメントと違ってインフォーマルなアセスメントは、標準的な進め方を決めていません。本人の状態にあわせて変えていきます。以下の留意点を参考に実施してみてください。

- 抽象的なタイプから具体的なタイプに進めます:具体的なタイプ(具体物)から始めると、その次に進むときにヒントになることがあります。そこでまずは抽象的な文字の方から始めます。

- 単語から文章、物から動作完成見本:1つ1つのタイプ(文字・絵・写真)の中では、シンプルな方から複雑な方に進めた方がやりやすいです。

【理解のアセスメントの進め方】

以下の進め方のパターンを学ぶと進めるのが楽になります。その中で本人にあわせて変えていきます。

- 言語指示 「〇〇とって」「〇〇はどれ」「〇〇してください」※

- 文字・絵・写真のカードを見せて「これと同じのください」※

- 文章・完成見本の絵・写真カードを見せて「これと同じようにやって」※

- 文字・絵・写真のカードを本人の前に並べて、「同じところにおいてください」と指示し※、具体物を渡す。本人の行動を確認する(例:同じ場所に置く)

※言語指示が不合格の人にも指示は入れる

注意)本人が選んだり、渡したり、置いたりしたものは、次のアセスメントの前に元に戻す

【エラーが起こった時と支援の追加】

必要に応じてエラー修正したり、支援を入れることがあります。その時には以下の留意点を参考にします。

- エラーが生じた時に無理に教えない

- エラーが生じた時は、一度、指示・材料を元の場所、または検査者がとって前の段階に戻って進める。

- 基本は容器に材料を入れるなどの構造化は使用しません。

- 必要に応じて、容器を用いて実施する、数を減らすなどの構造化や支援をいれます(アセスメントシートに記録する)。

●情報理解・スキルアセスメントシートで評価を記録する

アセスメントをまとめるのは『情報理解・スキルのアセスメントシート』に記入します。

※情報理解・基本アセスメントシートver.05(エクセル)

※情報理解・基本アセスメントシートver.05(PDF)

※情報理解・基本アセスメントシートver(記入例)

※クリックしてダウンロードしてください。

※書籍『フレームワークを活用した自閉症支援』または『生活デザインとしての個別支援計画ガイドブック』とあわせてご活用ください。

評価はPEP3※TTAP※などの評価基準と同じPとEとFを参考に活用させていただいています。

P=理解している。活用できる

E=部分的にできる。まだ活用するには汎用していない

F=理解していない。活用は難しい

アセスメントをした後は、『個人情報シート』に集約して、またはそのまま支援を具体化する時の参考にします。

※『個人情報シート』エクセルファイルはこちら

※『個人情報シート』PDFファイルはこちら

※書籍『フレームワークを活用した自閉症支援』または『生活デザインとしての個別支援計画ガイドブック』とあわせてご活用ください。

支援の中で活用するのはPの理解している情報です。Eは基本的には課題にします。個々の状況によってはもう少しのタイプを活用する時には何らかの追加の支援が必要になります(例えば写真をトビー:その物だけを切り抜いた写真、カットアウトにする等)。

※【引用文献】

●日本版 PEP-3 自閉症・発達障害児 教育診断検査 [三訂版]/E.ショプラー著者代表 ; 茨木俊夫日本版監修 ; 服巻智子訳者代表/川島書店

●自閉症スペクトラムの移行アセスメントプロフィール TTAPの実際/エリック・ショプラ゜、ゲーリー・メジホフ、マイケル・チャップマン、ジョン・トーマス 監修:梅永雄二 監訳:今本繁、服巻智子

ここで使用しています写真等は、個人または事業所・学校等で作成するヒントとして公開しています。記事のSNSへのシェア、記事のリンクの掲載は歓迎します。しかし、個人及び団体の資料、講演、セミナーへの転載はご遠慮ください。

★セット特価★ 「フレームワークを活用した自閉症支援」シリーズ2冊セット定価 3,740円 → セット価格 2,992円

Amazonでの購入ご希望の方は下のリンクからお願いします。

Facebookページはこちら